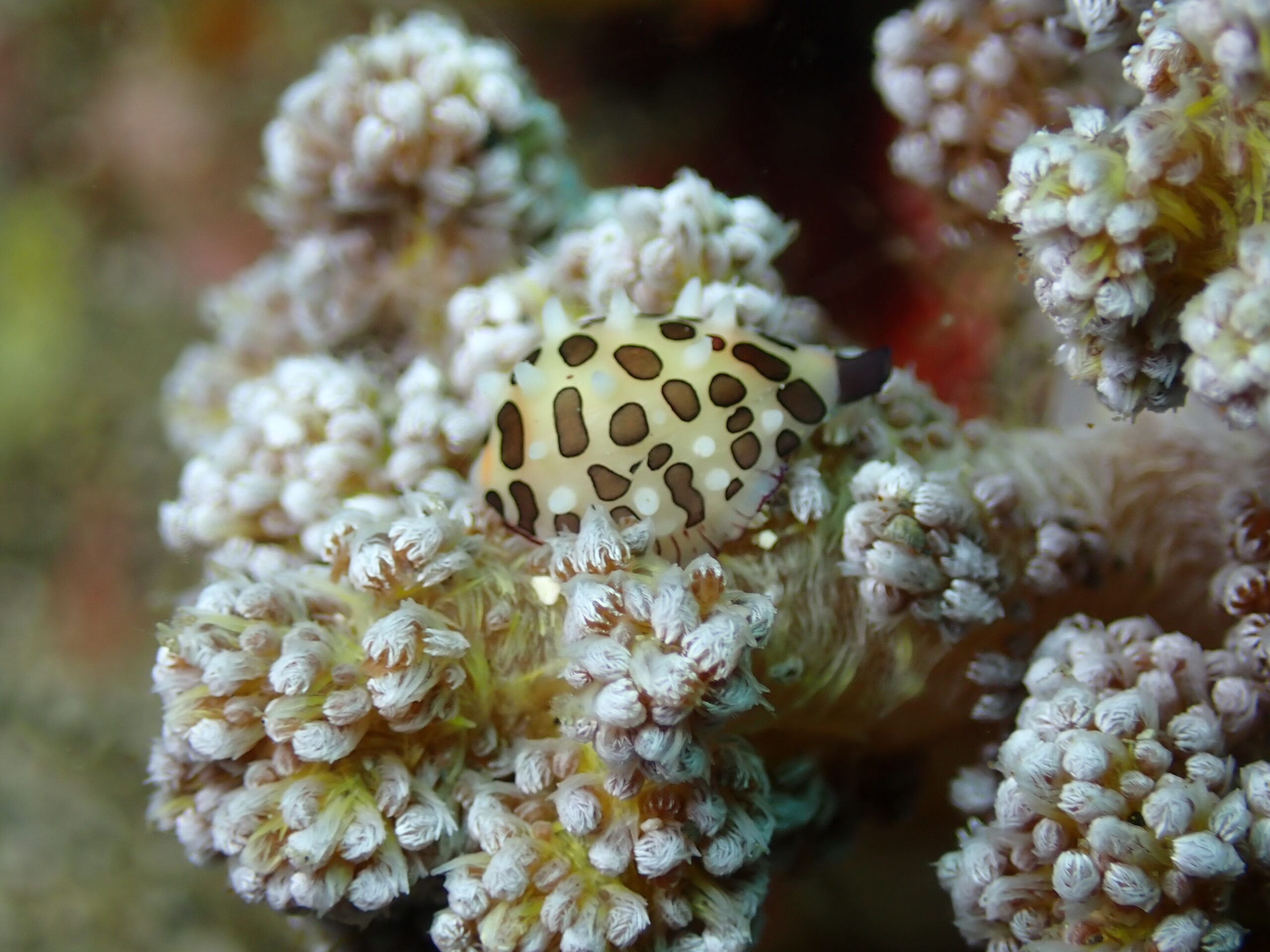

こんにちは!ぼくは三浦半島のダイビングショップ 三浦 海の学校でダイビングインストラクターをやっています。今日は、海の中で見つけた美しい「ホソテンロクケボリ」について書きたいと思います。写真を見ていただくと、白っぽい海中生物(トサカ類)の上に、茶色い斑点を持つ小さな生き物が乗っているのがわかりますね。一見、ウミウシのようにも見えますが、実はこれ、貝の仲間なんです!

貝なのにウミウシ?摩訶不思議な生き物

海の中を泳いでいると、時々「これ、何の生き物?」と思わず立ち止まってしまうような不思議な生き物に出会うことがあります。ホソテンロクケボリもそんな存在の一つです。

名前を聞いただけでは想像がつかないと思いますが、ホソテンロクケボリは実は貝の仲間で、ウミウサギガイ科に属しています。でも、一般的な貝とはかなり違う見た目をしていて、初めて見る人はウミウシの仲間だと勘違いしがちなんです。

体長は約1cm程度で、貝殻はイチジグ形。地色は白色からクリーム色で、背面には黄色や橙色の縁取りがあります。そして最大の特徴は、貝の体を覆う「外套膜」(がいとうまく)と呼ばれる部分に、大きめの褐色から黒色の水玉模様と白色の小突起が散在していること。まるでキリンの模様のようなこの斑点が、とても印象的なんです。

「外套膜って何?」と思われるかもしれませんが、これは貝の体の一部で、本来は貝殻を作り出す役割を持っています。多くの貝では外套膜は貝殻の中に収まっていますが、ホソテンロクケボリを含むウミウサギガイ科の貝では、この外套膜が貝殻を覆い隠すほど発達しているんです。

だから一見すると貝には見えず、むしろウミウシのような見た目になるんですね。ぼくが最初にホソテンロクケボリを見たとき、「これって本当に貝なの?」と目を疑ったことを覚えています。

トサカの上の隠れ家

ホソテンロクケボリの生態で特筆すべきは、その生息場所です。彼らは主にキバナトサカやアカバナトサカといった「トサカ類」と呼ばれる海中生物の上に住んでいます。これらのトサカ類は扇状や枝分かれした形をした刺胞動物で、サンゴの仲間です。

面白いことに、ホソテンロクケボリは、このホストとなるトサカ類に完璧に擬態しているんです。水玉模様や体の色が、トサカの質感や色に溶け込んで、天敵から身を守っています。自然界の擬態の妙技を見せてくれる素晴らしい例と言えるでしょう。

しかも、不思議なことに、トサカの種類によって体の色が変わることがあるようです。キバナトサカに住むと黄色系、アカバナトサカに住むと赤系の色合いになることがあるんです。この色の変化は、餌となるトサカの色素を取り込んでいるためと考えられています。

生息深度は潮下帯から水深90mほどと幅広く、三浦半島のダイビングポイントでも、トサカ類が生えている岩場周辺で見つけることができます。ただし、その小ささとトサカへの完璧な擬態のせいで、見つけるのはなかなか難しいんですよ。

近縁種との見分け方

ホソテンロクケボリによく似た種類に、テンロクケボリやセロガタケボリ、ツマニケボリなどがあります。特にテンロクケボリとの区別が難しく、素人目には見分けがつかないことも多いです。

テンロクケボリはホソテンロクケボリよりも大きくなる傾向があり、背面の周縁部に特徴的な縁取りがないことが大きな違いです。また、テンロクケボリはトゲトサカを主なホストとするのに対し、ホソテンロクケボリはキバナトサカやアカバナトサカを好むという違いもあります。

ぼくも最初はなかなか区別がつかず、「何か茶色い斑点のある貝がいる」程度の認識でした。でも何度も観察するうちに、その微妙な違いがわかるようになってきました。生き物の観察って、そういう小さな発見の連続なんですよね。

刺激するとびっくり!?

ホソテンロクケボリの面白い特徴として、刺激を受けるとその外套膜が剥がれてしまうことがあります。そうなると、中から本来の貝殻が現れて、見た目がガラッと変わってしまうんです。

普段は美しい水玉模様の外套膜に覆われていますが、いざ危険を感じると外套膜を引っ込めて、ツルツルとした貝殻をあらわにします。一種の防御反応なのでしょうが、ある意味で変身能力を持っているようにも見えますね。

ただし、無理に触ったり刺激を与えたりするのは避けましょう。外套膜が剥がれた状態は、彼らにとっては自然な姿ではなく、ストレスがかかっている状態です。観察する際は、そっと見守るようにしてください。

三浦半島でホソテンロクケボリに出会うには?

三浦半島の海でホソテンロクケボリを見つけたい場合、どうすればいいでしょうか?

まず、キバナトサカやアカバナトサカといったトサカ類が生息している岩場を探しましょう。三浦半島では、城ヶ島や葉山などのダイビングポイントで、比較的浅い水深からトサカ類が観察できます。特に城ヶ島の沖合いポイントは、様々なトサカ類が豊富で、ホソテンロクケボリを見つけられる可能性が高いです。

ただし、その小ささ(約1cm)と完璧な擬態のため、見つけるのは簡単ではありません。注意深く、ゆっくりとトサカ類を観察することが大切です。水中マクロレンズを持っていると、より詳細に観察できますよ。

ぼくがご案内するダイビングツアーでも、マクロ生物に興味のあるお客さんからよく「ホソテンロクケボリを見たい!」というリクエストをいただきます。そんな時は特に念入りにトサカ類を探しますが、その日のコンディションや運にも左右されるので、必ず見つかるとは限らないのが難しいところです。

海の生き物から学ぶ共生と進化

ホソテンロクケボリのような生き物を観察していると、生命の不思議な進化の過程に思いを馳せずにはいられません。なぜこのような特殊な形態や生態を持つようになったのか、どのようにしてホスト生物との関係を築いてきたのか…考え始めると尽きることがありません。

貝でありながら貝らしくない見た目に進化し、特定のホストに擬態する能力を獲得したホソテンロクケボリは、自然界の多様性と適応の素晴らしい例です。このような共生関係は、生物が長い時間をかけて環境に適応してきた結果なんでしょうね。

また、彼らのような小さな生き物も、海の生態系の中で重要な役割を担っています。大きな魚やサンゴだけでなく、こうした一見目立たない生き物たちも、海の豊かさを支える一員なのです。

ぼくたちがダイビングやスノーケリングを楽しむ際には、このような小さな命の営みにも目を向け、自然を傷つけないように心がけることが大切です。未来の世代もまた、ホソテンロクケボリの神秘的な姿に出会えるように、海の環境を守っていきたいですね。

というわけで、次回三浦半島の海に潜る機会があれば、ぜひトサカ類の上に潜むホソテンロクケボリを探してみてください。その小さな体に秘められた自然界の知恵に、きっと感動することでしょう。

海の中には、まだまだ知られていない不思議がたくさんあります。ぼくたちと一緒に、そんな神秘的な海の世界を探検してみませんか?

コメント